【雑記】セイチョウ方針のジャーニーを振り返ってみよう

アドベントの記事ですよ

この記事は #セイチョウ・ジャーニー Advent Calendar 13日目の記事です。 adventar.org

JS界隈でお馴染みの前から2番さんのくわはらさん、Podcast #ものラジ でお馴染みのgremitoさんの間を担当しました。

- アドベントの記事ですよ

- 改めてWho are you?的な

- 楽しくセイチョウする

- セイチョウの軌跡を残す

- セイチョウはコツコツ小さく

- セイチョウのチャンスには飛び込む

- セイチョウできる環境を選ぶ

- セイチョウの阻害要素をかわす

- 範囲の広いセイチョウと範囲の狭いセイチョウ

- セイチョウを自分の中に蓄えていく

- 適宜セイチョウを振り返る

- セイチョウの刺激を与えあう

- おわり!

改めてWho are you?的な

いわしまんと申します。2017年夏からブログをリブートしてエンジニア関連の情報を発信することにし、最近どんどん知り合いや繋がりが増えてきてありがたい感じでございます。『カイゼン・ジャーニー』の創造神の皆さんともKANEさん/ゆのんさん/VTRyoさんとはご縁がありまして親交あり、てぃーびーさんはまだリアルで目撃していないので概念存在として奉っています。

ブログをリブートする前は婚活したり結婚したり子供が生まれたり、さらにその前は別のジャンル、アナログゲームのテーブルトークRPGというジャンルでWebサイト運営+ブログなどで10年ちょっと活動していました。最近エンジニア界隈でもTRPGを知ってる方を時々見かけますね。いつか語り合いませう。

仕事の方はインターネット黎明期の時代に金融系の汎用機開発から転職を果たし、最近の分類でいうところのSIer的な企業でキャリアを積み、エンジニア+アーキテクト的な感じで取り組んでいます。

その出自、経験から自分はだいたい以下のようなスタンスを取っています。

★非情報系学部から専攻を捨てチャレンジしてのジャーニー開始、レガシー金融開発からの早期脱出組、黎明期からのWebサイト運営経験者、教育にも携わった身として、転職やスキルアップ、エンジニアとしての就職、何か新しいことへの挑戦やアウトプットを始める方・続けている方は何かしら背中を押して応援してあげていきたい

★その一方でSIerの側で腕を磨いてきた人間なので、何でもかんでも雑に「Web系=イケてる」「SIer=イケてな~い」で分類するのは若干賛同しかねる(笑) 主語がでかい警察に通報だお!

★会社での仕事の分類はシステムエンジニアだが、勿論コードもモリモリ書いているので昨今の定義だとソフトウェアエンジニアに分類できるはず。

「Webエンジニア=Web技術を使うエンジニア」の文脈だとWebエンジニアに含まれるはずだが、「Webエンジニア=イケてるWeb系企業のエンジニア」の文脈だと含まれないので、自分をなんと表現すればいいのか割と困る(笑)

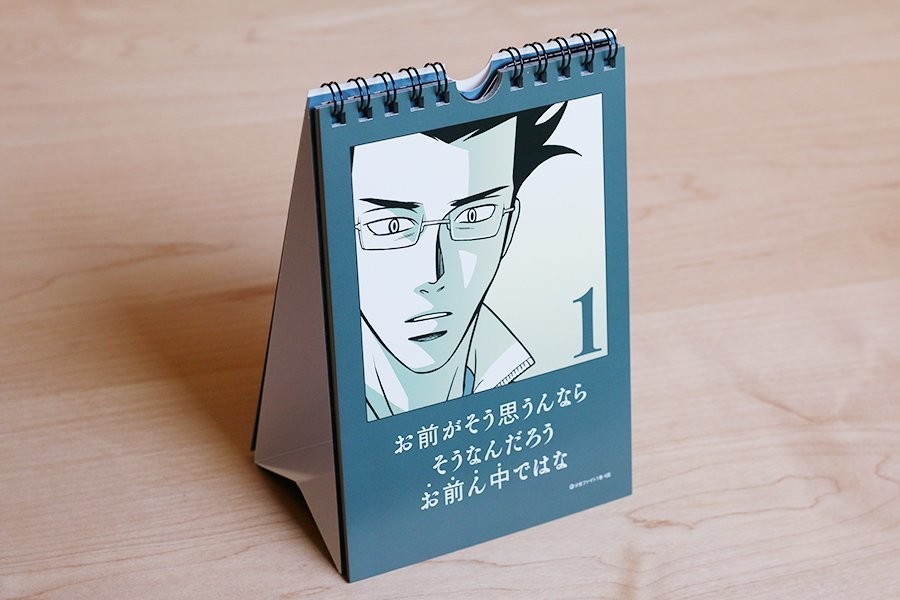

出典:ヤングジャンプ掲載『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~』

#技術書典 5の『セイチョウ・ジャーニー』拝読後は以下のエントリで感想を書いています。 iwasiman.hatenablog.com

後で気づいたのですが記事タイトルが「セイチョウジャーニー」になってて中黒点が抜けてますね。ハッシュタグが「#セイチョウジャーニー」だったので、『カイゼン・ジャーニー』が中黒点あり、セイウチもとい整腸もといセイチョウの方が中黒点なしとワイの頭に刷り込まれてしまったんや……

さてこのエントリでは、自分が過去にある程度実践してきた(ような気がする)セイチョウのポイントを振り返ってみようと思います。

楽しくセイチョウする

楽しさは最強エンジン。はい、もう『セイチョウ・ジャーニー』のてぃーびーさんの章、hideさんの章を始め全部に書いてありますしネット上のいろんなブログや資料で見かけますね。人間は楽しいと思ったことの方が伸びるのです。楽しいと思うことに注力したり、楽しいと思える方向に仕事をシフトしていったり、楽しくやっている「しがない」寄りな人と繋がるなど、いくつか方策があるかと思います。

僕は2000年代にオブジェクト指向が日本上陸してJavaが流行りだした頃に、社内でその流れに早期に乗れたことがきっかけでキャリアを大きく伸ばすことができたのですが、その根底にはなんかこれ楽しそう、面白そう!と思ったエモーションの部分がありました。

本腰を入れて学んだら徐々にようやく自分の思うようにプログラムが動くようになり、なんかかっこいいIDEというのがあって面白いプラグインがあり、テスト駆動開発やデザインパターン、リファクタリングなど高度なテクニックがあり……と徐々に知見が増えていきました。IDEは今はIntelliJ IDEAも元気ですがあの頃のEclipseも起動画面がかっこよく、新たな時代の夜明けのように思えたのを覚えています。

またインターネット黎明期から個人でWebサイトも作っていました。これも仕事と関係ないから楽しいというのもありますが、徐々にHTMLが手打ちで書けるようになり、CSSを学び、まだ貧弱だったJavaScriptが少し分かるようになり、画像でバナーやロゴを作るのが楽しくなり、2000年代に流行したFLASHも作れるようになり……と、物作りが楽しくてどんどん進んでいったのを覚えています。これは仕事でWebアプリケーション開発がメインになった時に大いに役立ちました。

セイチョウの軌跡を残す

アウトプットis重要というやつですね。はいもう『セイチョウ・ジャーニー』にも書いてあるしITエンジニア界隈では特に最近さんざん言われていますね。

僕が仕事の世界でよくやったのは、安直ですが、読んだ技術書や資格の本を自分の机に並べておいて意識高く向上心持ってますアッピール(キリッ)をすることでした。

これはほんと安直ですが、通りがかった技術に詳しくないおじさんなどには効果的です。2000年代終わりに流行った「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」という本を読んだ後に机に飾っておいたら、当時の事業部長にそのネタで声をかけられたことがありました。(その後何もなかったけど!!笑)

今でも机には『Webを支える技術』『プリンシプルオブプログラミング』『リーダブルコード』『良いコードを書く技術』『ハッカーと画家』『アジャイルサムライ』『SQLアンチパターン』『Clean Coder』『リファクタリング』などが並んでいます。最近よく参照するから最近横積みにしてあるのは『パーフェクトPHP』『JavaScript本格入門』『Laravel入門』『基礎から学ぶVue.js』などです。『セイチョウ・ジャーニー』と『カイゼン・ジャーニー』は電子版でKindleの中に入ってます…

改訂新版JavaScript本格入門 ~モダンスタイルによる基礎から現場での応用まで

- 作者:山田 祥寛

- 発売日: 2016/09/30

- メディア: 大型本

- 作者:mio

- 発売日: 2018/05/29

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

セイチョウはコツコツ小さく

いきなり遠大な目標を立てず、目の前の資格1個とか技術書1冊とか小さなアプリケーション試作1つとか簡単なブログ記事とか、小さいところからやる。これでハードルを下げて……と、はい、これももう『セイチョウ・ジャーニー』のゆのんさんの章に全部書いてありますね。

僕は仕事でも自分の選択肢もしくはより大きな集団の選択肢として、ずっと続いているシステムのルーチンワーク的なメンテナンスや拘束期間が長くリスクが大きい巨大案件はなるべく避けて、中~小規模の案件、達成感が得られやすかったり新たな取り組みがしやすい案件をなるべく選択するようにしてきました。

この大きいモノと小さいモノの対比の話は、ソフトウェア開発の世界では細部を変えながらあちこちに出てくるかと思います。

- 小さな案件の方がカイゼンを始めやすい:→『カイゼン・ジャーニー』

- すべての設計の目標は複雑な問題を単純な問題に分割していくことである:→『Code Complete』『達人プログラマー』

- 分割して統治せよ:古代ローマ帝国の言葉、KISS原則→プログラミング関係の名著に登場多数

- 大規模一括投資より小さな投資で小さなモノを作り、不確実性に対処する:→MVP(Minimum Viable Product)、『エンジニアリング組織論への招待』『リーン・スタートアップ』

- 一枚岩の巨大アプリケーションより細かな粒の集まりにして、拡張やメンテをしやすくする:→『マイクロサービスアーキテクチャ』

- 画面内の要素をそれぞれが独立して動くモノに分割していく:→JavaScriptのフロントエンドフレームワーク群、Atomic Design、Web Componentsの考え方

- 作者:Andrew Hunt,David Thomas

- 発売日: 2016/10/20

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

【電子合本版】Code Complete 第2版 完全なプログラミングを目指して

- 作者:Steve McConnell

- 発売日: 2016/04/14

- メディア: Kindle版

エンジニアリング組織論への招待 ~不確実性に向き合う思考と組織のリファクタリング

- 作者:広木 大地

- 発売日: 2018/02/22

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 作者:エリック・リース

- 発売日: 2012/04/12

- メディア: 単行本

- 作者:Sam Newman

- 発売日: 2016/02/26

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

セイチョウのチャンスには飛び込む

何気ないTwitterの呟きやブログやQiitaなどのアウトプット、勉強会イベントでの出会いがその後の新たな出会いやコミュニティ参加、登壇、Podcast出演、同人誌の執筆、果ては転職や起業なり大きな変化に繋がった……というのはネットを俯瞰していてもよく見かけます。しがないラジオ 2 Advent CalendarのAizackさんの記事なんかはまさにそれですね。

まずは自分もアクションを起こしてチャンスを見つけやすくするということですね。はい、これももう『セイチョウ・ジャーニー』のVTRyoさんのマヨイ君の話にたくさん出てきますね。古代よりしがないラジオリスナー勢に伝わる「やるかやらないか迷ったならYES!!」の精神ですね。

僕も仕事の世界で振り返ると、過去何回かチャンスを掴んでその後の変化に繋げられた……という場面がありました。特に若手の人には、何かのチャンスを見つけたら臆せず進むことをオススメします。

結果としてそれは脱出に繋がる転職であったり、組織内での異動やキャリアアップ、カイゼン活用や新しいことへのアサインだったり、様々でしょう。

セイチョウできる環境を選ぶ

人間は互いに影響しあう社会的な生き物であり、周りもセイチョウを目指している人たちと一緒にいると自分もセイチョウできるという話です。考えが似た人をTwitterとかフォローして話してみたり、イベントに行ってみるのもよいでしょう。はい、これももう『セイチョウ・ジャーニー』にhideさんの章やゆのんさんの章にたくさん書いてありますね。

また僕が今までに参加した転職LT勉強会でも、環境を変えるのは大事だ…というのは多くの方の話に出てきました。

僕も仕事の世界で振り返るとこれはあります。金融という固定された業務ドメインからは、社会人1年目で転職してPL/I世界線自体から脱出するという危険な荒業をやっちまいました。転職してある程度スキルが身に付いた後はルーチンワーク寄りの業務でなく常に開発の現場、常にセイチョウの余地のある環境に身を置くように心がけてきました。

大企業には目に見えにくい不思議な引力が働いていて、何も考えないで引力に引き寄せられるままに過ごしていると「ワイSEウン年目、今日もパワポ職人」「うわっ…私のメインスキル、Excel…?」的な人になってしまう危険性があるからです。

※上ではギャグで言ってますがPowerPointやExcelを活用したり要件や仕様をきちんとまとめるのは立派な重要スキルですし、よくある「Excel is 悪」は主語が大きい案件だと思ってます。しかし同時にエンジニアとしてそれだけじゃ寂しいよねとも思ってます。

前に読んだ『ソフトウェアアーキテクトが知るべき97のこと』という本にも「パワーポイントアーキテクトになるな!」という旨のエッセイがあり、海外でも同じようなことはあるのだなあと思いました。

セイチョウの阻害要素をかわす

時としてセイチョウを阻む何かが現れることがあるかもしれません。この対処の仕方は……それぞれ違うので唯一の解はないでしょう。真正面きって戦うことにリソースを使う以外の方法もあるのかなと思います。

例を挙げると、SIer側の大企業には「プログラミングは誰でもできるから下々の者がやることだ」的な風潮がまだあり、時々そういうことを言う人が出現することがあります。これはよくSIer批判の文脈に出てきますし、第n次請負のつらみ話の一番上にいそうですね。これから2020年代には困ることになるかもしれませんね。そういう人は流行りのモブプロでもやって自分の無価値さを知って早く絶滅してほしいと僕も心から願っています。

そういうことを言う人に限って技術力がない訳ですが、僕が採ってきたのは真面目に相手をするのもめんどくさいので全部無視して受け流すことです。「お前がそう思うんならそうなんだろう。お前の中ではな」の精神です。(笑)

範囲の広いセイチョウと範囲の狭いセイチョウ

ITエンジニアとしてのセイチョウではどちらも重要ですが、経験が浅いうちは広く応用が利く汎用的な方を選ぶ方がいいのかなと思います。

例えばWebアプリケーションやサービスを作るならHTTPの理屈はいつでも役に立ちますし、フレームワークが進化してSQL文を書く機会が減ってもリレーショナルデータベースの理屈を知っているのはどこでも役立ちます。プログラム言語に入門するのもまずは有名なものから選んだ方がよいでしょう。

一方、例えば、Visual Basic for Applicationsを極めてExcelマクロ職人になるとか、ERPパッケージのSAPなどでしか使わないマイナー言語ABAPに超詳しくなるとか、スクリプト言語のPowerShellのプロになってMSファミリー製品が絡む案件やWindows環境整備をポチポチやる作業を自動化するとか、ニッチを目指すのも意義はありますがその案件ばかりが自分のところに来るようになってしまう可能性もあります。

とはいえ、何かに特化した方が目の前の当面の作業では役に立ったり、所属集団での技術の方向性に沿って深めた方が仕事でも評価されやすかったり、仕事以外の面ではキャラ立てや特徴づけやセルフブランディング面でやりやすいシーンもあると思います。(Podcasterをメインの肩書にするとか。)

その方、その時々の状況次第ということで、広いセイチョウと狭いセイチョウ、力の入れ方を適宜使い分けながら進むとよいと思います。

『セイチョウ・ジャーニー』創造神の中ではKANEさんが、すっかり「Podcast生やすお兄さん」としてブランディングに成功していますね!

www.oshigotoam.com https://www.oshigotoam.com/entry/2018/08/16/080959www.oshigotoam.com www.stitcher.com open.spotify.com anchor.fm

セイチョウを自分の中に蓄えていく

どんなセイチョウも自分の中に溜まっていきますが、時には組織など自分以外の何かと紐づいているセイチョウもあるでしょう。なるべく紐づきは自分の側に寄せる方が後になって蓄えたセイチョウ量は増すかと思います。

例えば会社によっては会社のお金で本を買えたりするところもあるかと思います。僕のとこの弊社もたぶんそうなのですが、僕は自分への投資は惜しまないことにしていて技術書はいつも自分で買っていました。こうすると部署が解散したり異動したりしても自分の資産として常についてきます。

資格なんて不要!とイキっている意見をTwitterでは時々見かけますが、会社によりますが大きめの企業では普通は所有資格もかなり評価されますし僕も着実に取ってきました。転職の時も役立つでしょう。これも確実に自分の中に蓄えられるセイチョウです。実際の現場を巡ることで得られていったノウハウも、自分の中に蓄えられるセイチョウです。

この理屈でいうと、技術情報の発信も社内で閉じたブログ等よりは個人ブログやQiitaの方が長い目で見ると価値があるのではと思いますが、会社の集団としてのスキルアップや会社の公式ブログの顔になったりするのも価値がありますし、状況次第でしょう。

いずれにせよ、こうして自分の中に蓄えられた有形無形のセイチョウは自分だけの武器として、いつの日か役に立っていくでしょう。

適宜セイチョウを振り返る

やってきたことを顧みて達成感を味わったり、計画を修正したり、今後のことを考える。僕は仕事ではWF寄りで明確にはやれてないのですが、アジャイル開発におけるふりかえりと似たようなものですね。半年なり1年ごとにブログで振り返ったり、LTで発表して共有したりするのもよいでしょう。Advent Calendar記事で振り返るのはよく見かけますね。

まとも(というと基準が謎ですが)な企業なら、定期的なスパンごとに業績やキャリアを振り返ったりする機会はあると思います。そうした機会を活かして振り返ったり、今後のキャリアの希望を明確に意志表示するのも良いでしょう。

セイチョウの刺激を与えあう

セイチョウの気持ちがある人は不思議なパワーを発散しているので、そんな人同士が接触するとJS的にはイベントが発火してまた新たなパワーが放出されてまた他の人に…と刺激が伝搬されて伝わっていったり好循環が生まれます。はい、『セイチョウ・ジャーニー』のゆのんさんの章にだいたい書いてありますね。

僕も立場や考え方、価値観の違う人を知るのは大事だなと思っており、最近社外の知り合いがぐんと増えてからたくさんの刺激を感じています。ゆのんさんがパーソナリティを務めるBGMがシャレオツなPodcast『EM.FM』も知的な刺激に満ちていて良いですね!

anchor.fm yunon-phys.hatenadiary.com

おわり!

ということで、自分のセイチョウ方針を振り返ったら『セイチョウ・ジャーニー』に根っこが似たようなことがだいたい書いてあったという話でした。

同書を読んで行動を始めた方、自ら変化することを始めた方、変化を実感している方がネットでも多く見つかり、こういうのはいいなあと思っています。

このエントリに関連しそうな話題は、自分的なセイチョウ・ジャーニーを続けていたら遂にゲスト出演してしまったPodcast「しがないラジオ」でも、キャリア話やエンジニアの生存戦略という切り口でお話ししています。

ご興味ありましたらこちらも、2019年1~2月頃予定の配信後によろしくお願いします。

→(2019/2 追記) 配信されました!

shiganai.org

shiganai.org

来年は #everyoneoutputer のイベントにも行けたら行くぞー。

それでは、みなさんのジャーニーが光に照らされた良き旅路であり、そこに楽しみがあり、心を同じくする旅人たちとの良き出会いに恵まれますように。父と子とインターネットの聖霊の名において、かくあれかし。

一つ前は前から2番さんのkuwaharaさんの記事。実はセイチョウ・ジャーニーのアンケートに2回答えているという意外な事実が知れます!

そして次の14日目はgremitoさんの記事。成長と成長アンチパターンの話が読めます。